私たちは小・中・高校生の授業にて、

ケース・スタディ式のネットリテラシー特別授業を

実施しています。

私たち大学生は、小中高生と同じ環境でインターネットを使用する事が多く、

その目線から、インターネットやスマートフォンの

「正しい使い方」を徹底的に教えます。

その為、私たちは、事前に現在の情報モラル教育や

インターネット利用環境についての知識を深めるべく、

専門家からの指導・教示を受けています。

日頃の活動に対して警察庁から感謝状をいただきました。今後も活動の質を高めるよう精進して参ります。

サイバー防犯ボランティアとして情報通信技術の研鑽に努め、功績が認められた為、表彰して頂きました。

慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス学部長より活動が認められ表彰していただきました。

サイバー犯罪防止シンポジウム in Kawasakiにて活動が認められ感謝状をいただきました。

優秀賞を受賞致しました。引き続き、新しい青少年教育の規範となるよう活動を継続して参ります。

東京MXテレビ『堀潤モーニングFLAG』という番組の「頑張り人」というコーナーにて研究会の紹介をしていただきました。

神奈川県警察が公開している「サイバー防犯ボランティア通信」の記事にて、ワークショップの模様を紹介していただきました。

デジタルの日 デジタル庁コンテンツにて、我々の研究会の紹介動画が放送されました。

慶應義塾大学湘南藤沢キャンパスのサイト内「SFCの現場」において私たちの研究会を紹介するページが公開されました。

神奈川県警察が公開している「サイバー防犯ボランティア通信」の記事にて、私たちと高校生のボランティアがオンライン検討会を開催している模様を紹介していただきました。

神奈川県警察が公開している「サイバー防犯ボランティア通信」にて、私たちの活動を紹介していただきました。

現在、ソーシャルメディアやソーシャルネットワーキングサービスなど、数多くのサービスが中高生に利用されていますが、その多くは2~3年おきに生まれ、それに伴い中高生が利用するサービスは2~3年おきに変化しています。このような状況に対して、学校現場だけでの対応は難しく、私たちが真っ先に対応します。

私たち大学生は、小中高生と同じ環境でインターネットを使用する事が多く、その目線から、インターネットやスマートフォンの「正しい使い方」を徹底的に教えます。私たちは、事前に現在の情報モラル教育やインターネット利用環境についての知識を深める目的で、 専門家からの指導・教示を受けています。

私たちは、インターネットやスマートフォンを起因とした犯罪や事件を研究し、各学校や各年代にとって適切な事件を題材として取り挙げ、ワークショップの設計と実施を行っています。危険行為を危険と「想像」する力であり、犯罪を「予知」できるモラルは小中高生にとって重要であります。私たちは「モラル」と「リテラシー」の両側面を指導する授業を心がけています。

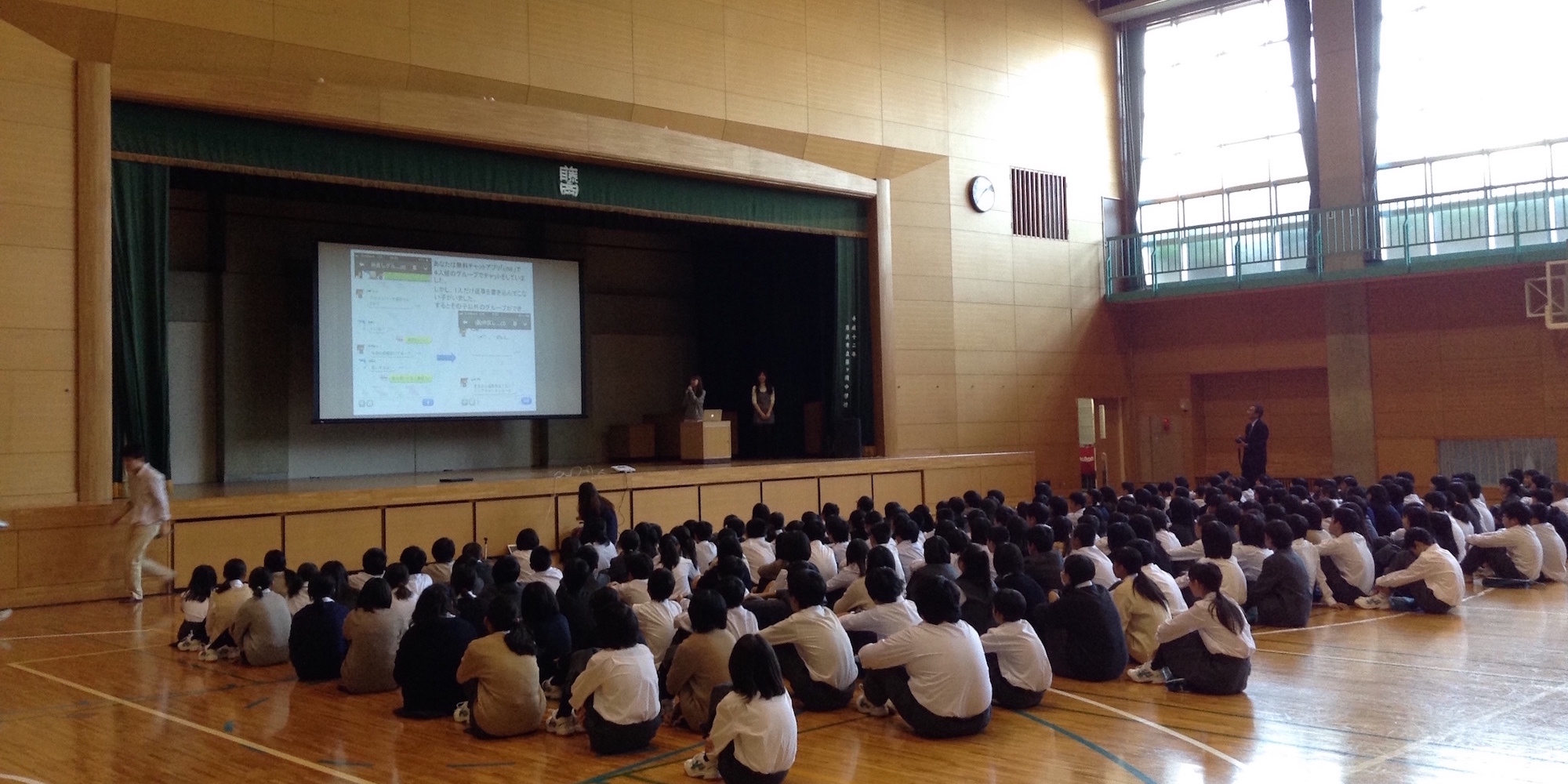

1学年や全校生徒へ一斉にレクチャーします。視覚的なスライドを用いて、クイズや動画をはさみながら、分かりやすく丁寧に事例の解説を行います。

ただ講義を聞くだけでなく、事例をもとに模造紙を活用しながら問題点・改善点を自由話し合うグループワークを実施し、主体的な学びにつながるように工夫をしています。

オンライン授業であっても、対面授業と変わらない質の授業を提供します。感染拡大時期でも、遠方の方でも授業を実施できます。

(写真引用:神奈川県警サイバー防犯ボランティア通信第17号)

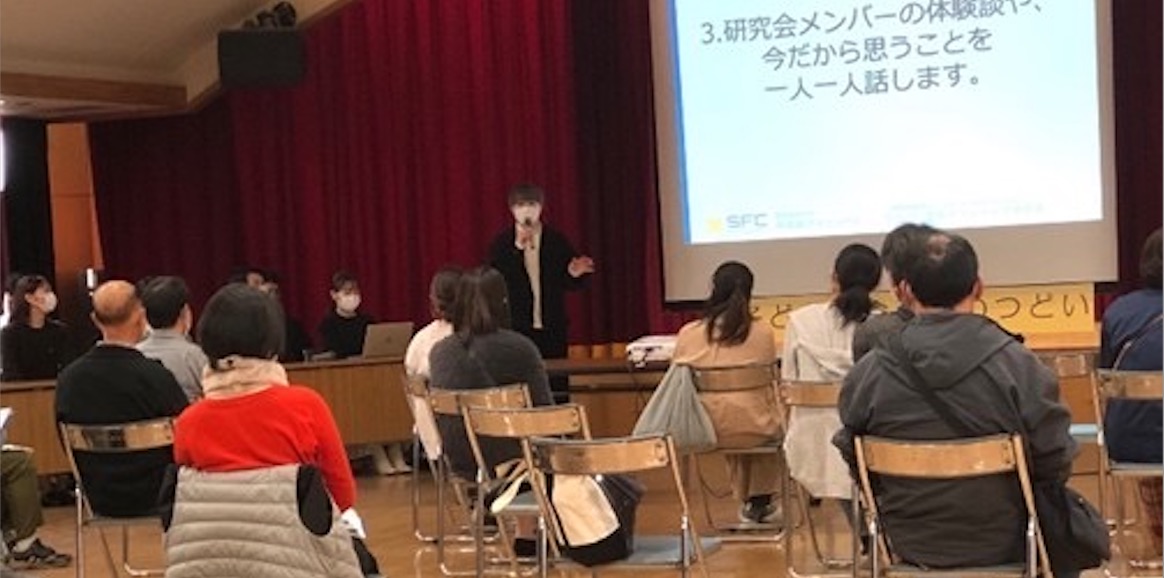

子どもたちにスマートフォンやインターネットサービスを正しく利用するためには、保護者の方に適切にセキュリティチェックを行って頂く事が欠かせません。

あわせて、「子ども」の立場から親に望むことについて、ダイレクトにお伝えします。

サイバー防犯ボランティア研究会では、より良い授業を妥協なくカタチにするために、

綿密に打ち合わせを行い、授業をオーダーメイドで作り上げます。

当サイトのお問い合わせフォームから、またはkeiocyber@gmail.comへお問い合わせください。4営業日以内に事前打ち合わせの日程調整を担当者が返信いたします。

大学生の担当者が事前に各学校の先生と連絡を取り合い、各学校にとって適切なワークショップを実施できるよう工夫しています。

私たち大学生が実際に各学校へ出向き、インターネットやスマートフォンの安全な利用法やSNSからの危険回避の仕方をワークショップの形で指導を行っています。

各学校に了承を得た上で、児童・生徒へアンケートを実施し、どのようなスマホ・ネット利用をしているのか、データで把握する為に行っています。

子どもたちの年齢や理解度にあわせて

その年代に起こりやすいトラブルに着目して授業を行なっています。

・オンラインゲームの落とし穴(依存・個人情報など)

・著作権法

・LINEでのやりとり

・SNS上での個人情報の取り扱い

ーTwitter・Instagram・TikTokの危険性

・スマホへの依存

・グルーミング

・誹謗中傷の予防

・SNSの使用上の注意

ー個人情報やネットいじめについて

・フェイクニュース